孙靖尧、余开亮等在 PNAS 发文揭示旱区生物结皮的空间自组织过程及机理

生物结皮是由非维管植物和光自养生物,如地衣、藓类和蓝藻,以及各种异养微生物组成,构成了旱区主要的土壤表层覆盖物,在旱区生态、水文和土壤过程,以及生物地球化学循环过程中发挥着重要作用。生物结皮自然分布常呈现出斑块状镶嵌分布的“图灵格局(Turing pattern)”,其空间格局是生态系统稳定与功能发挥的基础。

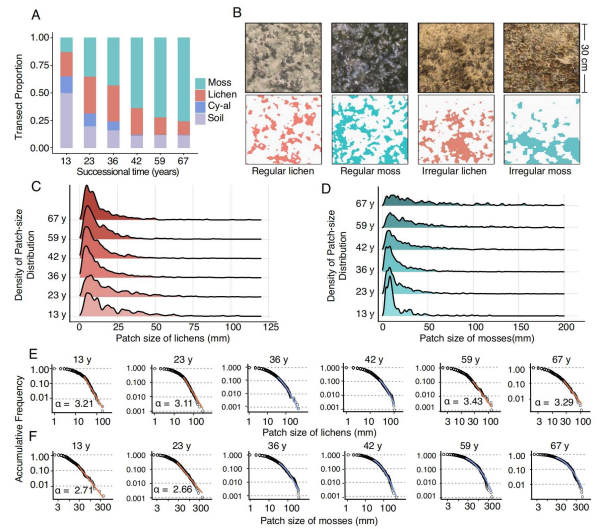

图灵格局是一种通过局部尺度依赖的反馈机制自组织形的成全局特殊空间格局。正反馈机制会放大斑块的规模优势,维持更大斑块形成的几率;而负反馈机制则会限制大斑块的扩张,产生斑块大小的收敛。这两种反馈模式作用于斑块大小分布(Patch Size Distribution),形成重尾分布(Heavy-tailed Distribution)和具有特征尺度的分布(Characteristic with Dominant Scale)。以此为假设,中国科学院西北生态环境资源研究院科研究团队认为在生物结皮斑块发展过程中,正负反馈在不同阶段分别起主导作用,形成不同的局部生长过程与全局空间格局,从而最终形成的稳定的分布图灵格局,从而理论解释了旱区生物结皮的分布规律,其对利用生物结皮进行生态修复和防沙治沙具有重要理论指导意义。

研究团队采用了计算建模与全局-局部耦合的野外调查相结合的研究方法。理论建模基于概率的元胞自动机(Cellular automaton)模型的开发,模拟了地衣和藓类斑块的动态变化。野外观测在中国科学院沙坡头沙漠试验研究站进行,通过在不同演替阶段的人工固沙植被带中设置样线,记录了生物结皮的覆盖度、组成和斑块大小分布。研究通过对幂律分布的拟合,从全局尺度检测主导生物结皮动态的反馈模式。通过不同演替阶段和不同斑块大小下,生物结皮斑块中心与边缘之间的生长差异的比较,从斑块尺度验证局部自组织过程。对比模拟结果最终揭示生物结皮自组织机理及其生态意义。

该研究不仅揭示了生物结皮的自组织空间模式及其动态变化,还强调了生物结皮在干旱地区生态系统功能和稳定性中的重要作用。研究结果还为理解生物结皮在不同演替阶段的生态角色提供了新的视角。

该成果以Spatial and temporal scale–dependent feedbacks govern dynamics of biocrusts in drylands为题于2025年7月21日在线发表在《美国科学院院刊》(PNAS)上。中国科学院地理科学与资源研究所博士后孙靖尧为论文第一作者。中国科学院地理科学与资源研究所余开亮研究员和中国科学院西北生态环境资源研究院,西北农林科技大学水土保持与荒漠化整治全国重点实验室李新荣研究员为共同通讯作者。其他合作者包括乌得勒支大学Max Rietkerk 教授、兰州大学陈宁教授、中国科学院西北生态环境资源研究院张红霞博士、西安建筑科技大学宋光博士。研究得到了国家自然科学基金的支持。

论文信息:J. Y. Sun,K. L. Yu,M. Rietkerk,N. Chen,H. X. Zhang,G. Song, & X. R. Li, Spatial and temporal scale–dependent feedbacks govern dynamics of biocrusts in drylands,Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (30) e2424836122,https://doi.org/10.1073/pnas.2424836122 (2025).

原文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2424836122

生物结皮组成与斑块大小分布(PSD)变化

附件下载: